Mitten in der Altstadt von Görlitz steht ein „Schloss“. Zumindest sieht es Innen exakt so aus, wie man es von Dresdner Zwinger, Schloss Moritzburg oder dem Pückler Schloss kennt. Dorthin machen viele extra einen Ausflug, während das Görlitzer Schloss den meisten unbekannt ist. Weder wohnt da jemand, den man besuche könnte, noch gibts da Waren des täglichen Bedarf. Und so ist es nie Ziel und guckt sich einfach weg. Gemeint ist das Barockhaus Neißstraße 30 – der absolute Oberknaller. Ich will es Euch hier näher bringen:

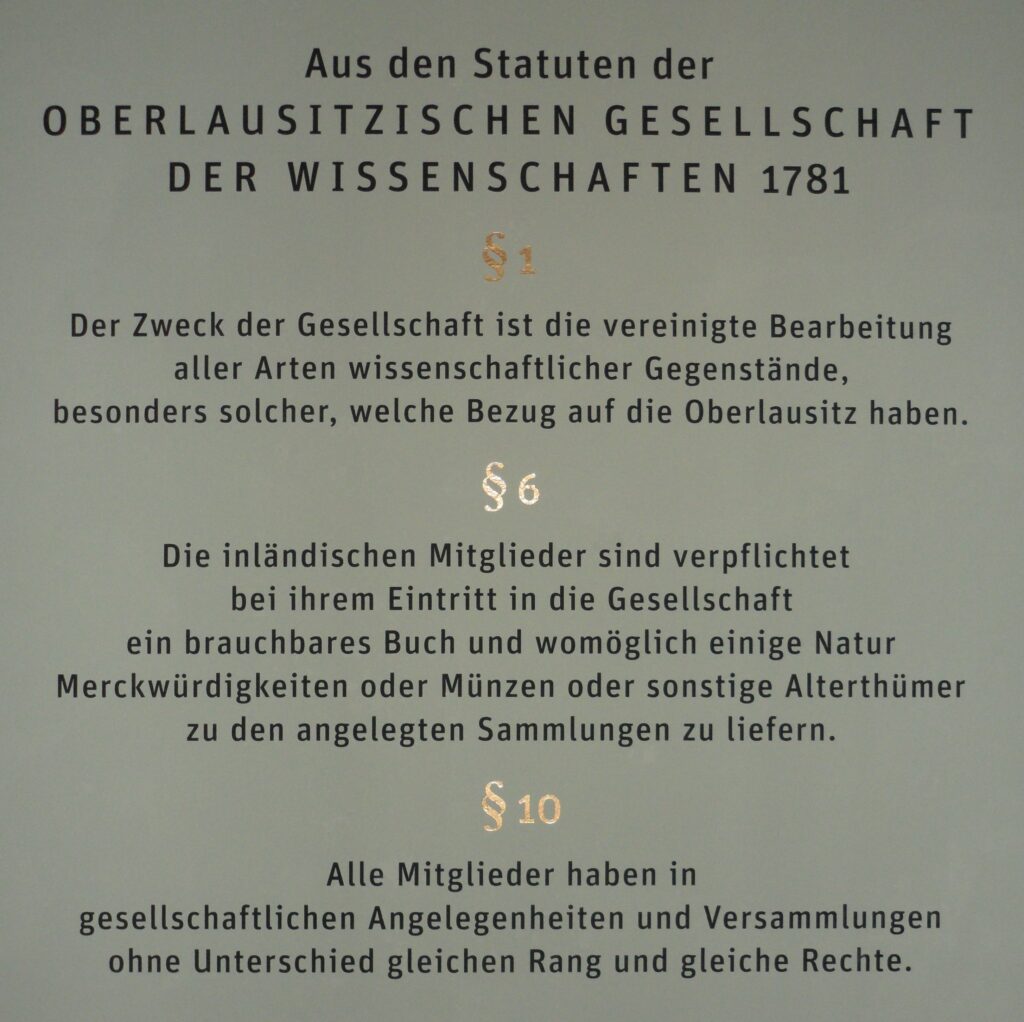

1779 Gründung der Oberlausitzschen Gesellschaft der Wissenschaften

Ich will euch das Wesen, den Sinn, des Gebäudes erklären, dass wir heute Barockhaus nennen und als Museum empfinden. Das ist es nicht!

Versetzt Euch gedanklich ins Jahr 1779. Es gibt noch kein Strom, es gibt noch keine Autos, es gibt viele Geräte und Maschinen noch nicht, keine Flugzeuge, quasi nichts, was heute unsere Lebenswelt ausmacht. Man konnte laufen oder reiten, beim Kerzenschein sitzen und mit Werkzeugen hantieren.

Und es gab noch kein lebenslanges Lernen, wie wir es heute dank Volkshochschule, Workshops, Internet, Fernsehen, eigenen Studienreisen und Weiterbildungen haben. Man studierte also (in Leipzig, Frankfurt Oder oder Heidelberg) und trug dann Wissen in sich. Aber es fehlte die Weiterentwicklung und der Austausch. Die menschliche Natur ist jedoch von Neugierde und Wissensdrang geprägt.

Und so gründeten 1779 Karl Gottlob Anton und Adolph Traugott von Gersdorf die „Oberlausitzsche Gesellschaft der Wissenschaften“.

Anton

Gersdorf

Die Mitglieder waren alle samt Gelehrte – und das waren zu dieser Zeit vor allem Adlige, Professoren, Lehrer. Es wurde keine Universität oder Akademie gegründet. Es gab keine Studenten. Man wollte den Austausch miteinander und mit allen Fachrichtungen. Man wollte zusammen kommen und sich die neuesten Erkenntnisse mitteilen und über Experimente staunen. Man wollte forschen.

Jedes Mitglied wurde verpflichtet, selbst zu publizieren. Außerdem musste jeder einige „Merckwürdigkeiten oder Münzen oder Alterthümer“ zu der angelegten Sammlung spenden.

Was wir heute also als Museumsgegenstände empfinden, das war damals das Neueste in Sachen „Technik“, Wissenschaft, Meisterwerke der Künste, Objekte zur Zeitmessung, der Heilkunde und vor allem Schriften. Alles sollte möglichst einen lokalen Bezug zur Oberlausitz haben!

Und so ergibt sich also eine Art Zeitkapsel mit dem Non-Plus-Ultra der damaligen Zeit – mit dem die auch gearbeitet haben. Diese Dinge wurden benutzt und sich daran gebildet. Stellt Euch vor, welche Schätze wir hätten, wenn die Gebildetsten und die Sammler aus unseren Reihen ihre Objekte zu einer einzigen großen Sammlung zusammentragen würden. Genau das begann 1779.

Bis 1945 bestand die Gesellschaft. 1990 hat sie sich wieder gegründet und hat heute 200 Mitglieder im In- und Ausland. Man trifft sich 2x im Jahr und die Mitglieder publizieren bis heute.

Es ist also kein klassisches Museum, sondern eine Sammlung an Forschungsobjekten. Wer sich für Physik, Geologie, Vermessung, Archäologie, seltene Instrumente, ungewöhnliche Möbel, Münzen und Siegel, die schönen Künste in Form von Schmiedekunst, Malerei, Gedichte und all diese „Fachrichtungen“ interessiert, der wird äußerst beglückt sein. Wer durch rennt und es wie ein Museum betrachtet, hat zwar auch Dinge gesehen aber den Geist und die Schönheit dieser Sammlung nicht erfasst. Es ist ein Schatz.

Giraffenklavier

Glasharmonika

Physikalisches Kabinet

Puppenhaus

Es empfiehlt sich eine Führung mitzumachen, um in den Geist von 1779 zu kommen. Die nächsten Termine hier.

Zur Gesellschaft hier.

PS: Nun wisst ihr auch, warum die Gersdorf- und die Antonstraße so nah beieinander liegen in Königshufen.

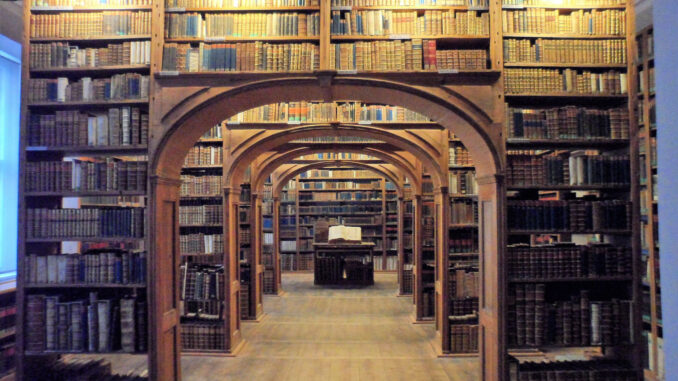

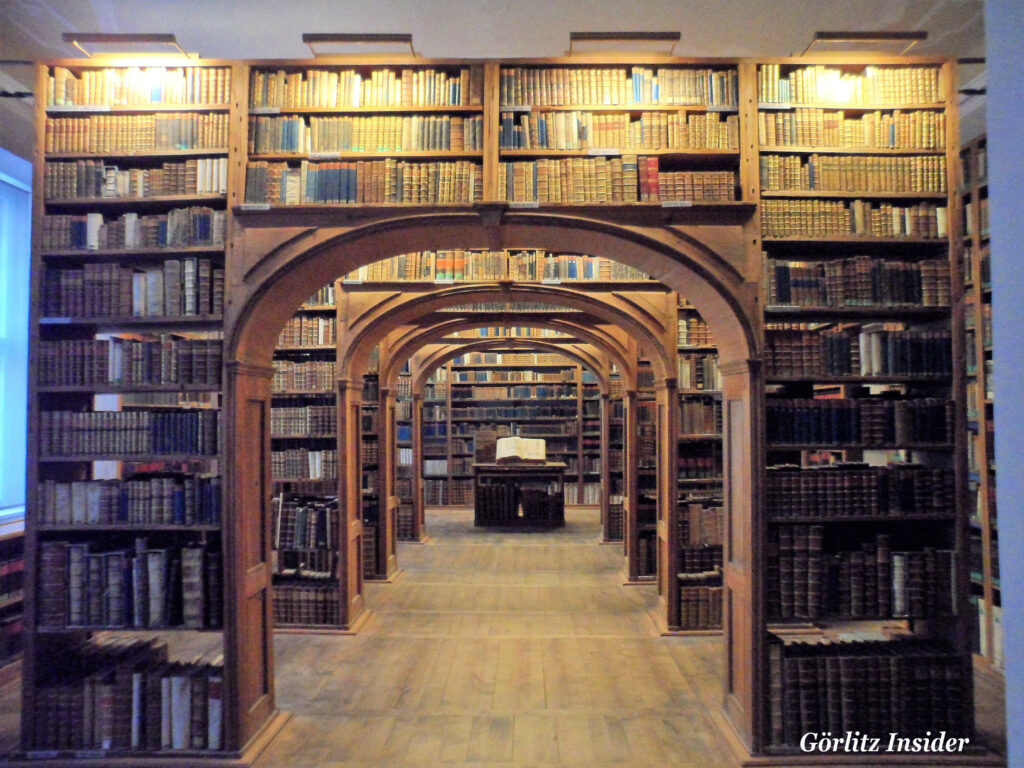

Prunkstück: historischer Büchersaal

Wenn ich nun erzählt habe, wie es zum Inhalt des Barockhauses Neißstraße 30 überhaupt kam, dann ist klar: Bücher spielten seit Gründung der „Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften“ 1779 eine ganz wichtige Rolle. Wissenschaftliche Bücher! Prunkstück ist sicherlich der historische Büchersaal, wo man nur mal gucken kann, aber nichts anfassen. Er gehört zu den schönsten Bibliotheksräumen Deutschlands. Hinten auf dem Pult liegt ein Buch, da passte alles damalige Wissen hinein. Als würde man heute das Internet ausdrucken. 😉

In diesen berühmten Saal, der schon in Görliwoodstreifen zu sehen war und in Zeitungen auf dem halben Erdball, kommt man nur mit Führung rein. Dann gibts ne kleine Erklärung, bei der man etwas zur Machart der alten Bücher vor dem Buchdruck erfährt, über den Inhalt der Schriften und ihr Alter. Nächste Termine hier.

„Die Fürsten in ihren Kaufmannsburgen“

Goethe soll auf der Durchreise durch Görlitz mal gesagt haben: „In Görlitz residierten die Bürger wie Fürsten in ihren Kaufmannsburgen.“ Im Barockhaus bekommt man eine Vorstellung davon, wie herrschaftlich die reichen Görlitzer wohnten. Wenn ich doch sage, wie ein „Schloss“!

Das Gebäude ließ sich der reiche Leinwand- und Damasthändler Christian Ameiß zwischen 1727–1729 errichten. Im 1. OG findet man seine/eine barocke Wohnung mit original Einrichtungsgegenständen aus dieser Zeit incl Stuck, prunkvollen Öfen und jede Menge Kunst.

Das Foto stammt aus dem 2. OG., wo sich ab 1779 die „Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften“ traf. Auch die Freimaurerloge „Zur gekrönten Schlange“ (seit 1764) traf sich hier. Leben wie Fürsten? Konnten die Görlitzer.

Zweiflügelige Anlage mit Sonnenhof

Auch das Gebäude selber ist der Knaller. Ich wills euch zeitlich einordnen: Görlitz hatte den Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) halbwegs überstanden, aber drei Stadtbrände hatten es schwer getroffen:

– 1691 waren es 200 Häuser, die ein Stadtbrand vernichtet.

– 1717 der größte Stadtbrand in unserer Geschichte vernichtet 403 Gebäude.

– 1726 holt der nächste Stadtbrand zahlreiche Häuser.

(Wer ein wichtiges Hobby sucht: Engagiert euch in der Freiwilligen Feuerwehr!)

Na und was macht man, wenn gerade alles in Schutt und Asche liegt? Genau: Neubauen! Ich hätte ja lauter süße Fachwerkhäuschen wieder aufgebaut und den Charme von Rothenburg ob der Tauber oder Quedlinburg gezaubert. Das fiel aber den Görlitzern 1726 nicht ein. Die bauten barocke Paläste. Da kann man noch froh sein, dass nicht 1970 war. Sonst hätten wir jetzt Plattenbauten in der Altstadt stehen, wie es dem armen Lauban passiert ist.

Zurück zu Görlitz: Also gut, es sollte neu und barock werden, groß und üppig. Wer hat, der kann – und der zeigt auch, was er kann. Der Leinwand- und Damasthändler Christian Ameiß kaufte mal fix das Grundstück Weberstraße 1 und Handwerk 2 und klöppelte seinen Palast dort hin. Und weil das in Leipzig gerade voll in Mode war sich „Durchhäuser“ zu bauen, geschah dies auch in Görlitz. So ein Durchhaus ist ein Ding, wo man vorn reinfährt mit seiner Kutsche, drinnen be- und entlädt und hinten wieder raus kann (ohne wenden zu müssen). Die Vorläufer der heutigen Einkaufspassagen. Wer also bisher dachte, die erste und einzige Passage in Görlitz sei die Straßburgpassage – nein nein. Geht euch mal das Barockhaus angucken!

Und so kann man also auf der Neißstraße rein und durch einen italienisch anmutenden Sonnenhof hindurch kommt man Handwerk wieder raus. Bei Brautpaaren ist dieses Ambiente sehr beliebt. Rechts und links von diesem Sonnenhof erstreckt sich das zweiflügelige Haus, was heute die Sammlungen der „Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften“ beherbergt. Im übrigen starb der Ameiß so verarmt, dass man heute im ganzen Barockhaus kein einziges Bild von ihm findet…

Foto: Das zweiflügelige Barockhaus mit dem Sonnenhof, welcher Neißstraße mit Handwerk verbindet.

Viele Görlitzer Schätze

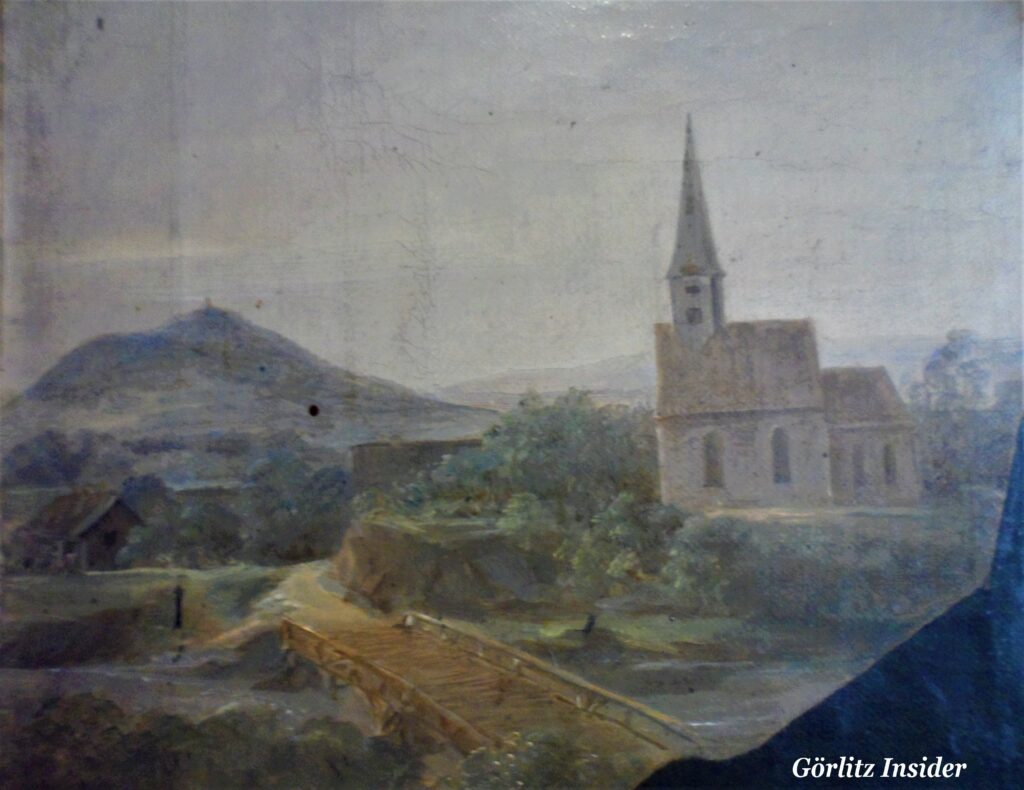

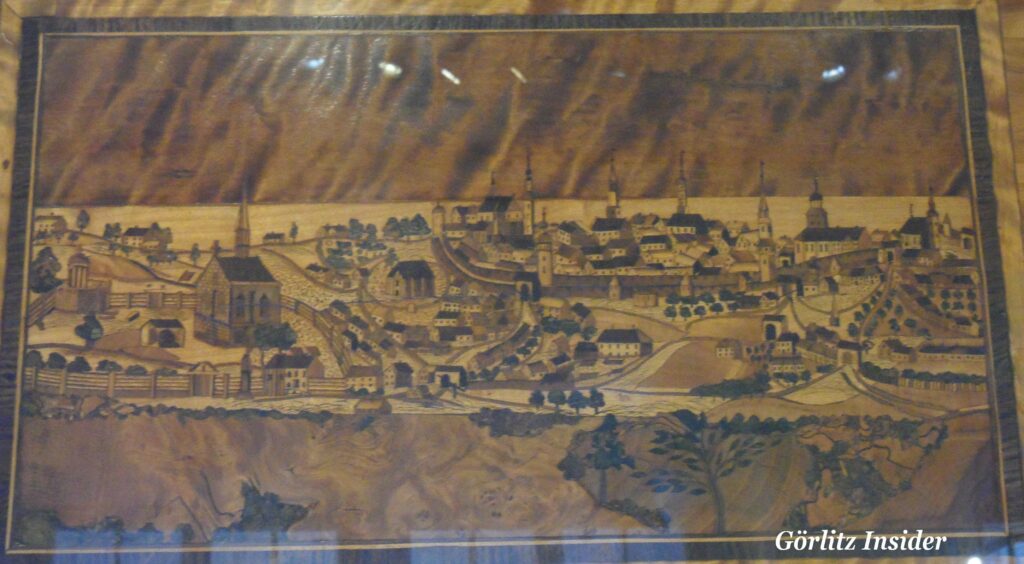

Vermutlich krieg ich Euch ja doch nur in dieses Barockhaus gelockt, wenn ich verrate, dass dort mindestens 6 geile, großformatige, uralte Görlitz Bilder rumhängen. Wonach wir uns online die Fingerchen lecken, dass gibt es dort live in XXL und brillianten Farben. Hier ein Ausschnitt vom Obermarkt 1826, Öl auf Kupfer von einem unbekannten Maler.

Lasst mich dazu auch noch was sagen: Wir haben schon gehört, dass jeder, der Mitglied in dieser „Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften“ war auch irgendwelche „Merckwürdigkeiten oder Münzen oder Alterthümer“ spenden musste. Und nachdem Görlitz also von Krieg belagert und 3x abgebrannt war, hatten Künstler in Görlitz richtig viel zu tun und ein gutes Auskommen. Denn all die neu gebauten „Kaufmannsburgen“ ab 1726 wollten ja auch innen dekoriert werden. Deko- und Möbelladen war noch nicht. Also musste Kunsthandwerk her.

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass es von Görlitz (und den vornehmen Görlitzern) so wahnsinnig viele und schöne Gemälde, Schnitzerein, Porzellan, Intarsien u.v.m. gibt – die alle in diese Sammlung eingeflossen sind und zum Glück erhalten blieben. So hängt das alles zusammen…

Ein Beitrag vom 6.12.2018

1740

1815

Intarsienarbeit mit Görlitz

1733

1826

1855

„Eure schönen Kommentare

“ Leider hat man dieses schöne Zitat dem guten Goethe wohl fälschlich in den Mund gelegt. Zumindest aber lässt es sich nicht nachweisen. Man munkelt, er habe nur gefrühstückt und sich in der Provinz auch nicht sonderlich wohlgefühlt… Er hatte sicherlich nur zu wenig Zeit und konnte ja auch nicht wissen, was für eine Perle aus der Stadt einmal wird! Dennoch: Unser schönes Barockhaus mit der Wohnung des Johann Christian Ameiß und dem Erbe der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften ist ein unbedingtes „must see“ und republikweit ohne Parallele – das wissen die Görlitzer selbst ganz oft noch nicht. Kann man aber ganz leicht ändern! Derzeit gibt es außerdem ein großartiges Puppenhaus und eine fantastische Ausstellung historischer Kinderbücher zu sehen. „

“ Was dem ollen Goethe immer so alles in den Mund gelegt wird. Am Ende hat er noch die Goethe-Straße eröffnet. Mit Banddurchschnippeln und Blasmusik.“

> “ Das ist natürlich lustig im Kopf. Also gucken wir mal: Der Goethe ist 1832 gestorben. Da hockten die Görlitzer noch hinter ihrer Stadtmauer und Demiani malte Pläne, wie man das bauen könnte, was wir heute Innenstadt und Bahnhof nennen. Die Goethestraße war vermutlich noch eine Lagune des Neißetals. Wir erinnern uns: Die Brauerei wurde ebenerdig angefangen zu bauen und dann 3 Etagen aufgeschüttet drum rum, damit die Keller entstanden. Und wenn du mal hinterm Tierpark bist, biste auf einem Damm. Der Teich im Tierpark einerseits und die Gartensparte anderseits liegen deutlich tiefer. Die Goethestraße ist also möglicherweise-eventuell auch aufgeschüttet. Kurz: Bevor dem Goethe die Äuglein für immer zu fielen, war da nichts. Sein Denkmal wurde 1902 eingeweiht – erst 70 Jahre später. „

“ Wohnt echt nicht schlecht, unsere Insiderin. „

> “ na, psssst „

“ Ein sehr guter Beitrag, zeigt er doch, dass unser Görlitz mit seinen Menschen schon damals den Geist des Fortschritts vorangetrieben hat. Umso mehr schmerzt es, dass Görlitz in der Entwicklung.nicht mehr den Platz innehat, den es eigentlich verdient. Die Altvorderen haben nämlich erkannt: die Kultur ist die Triebkraft der Ökonomie und danach haben sie Bildung und Kunst ausgerichtet und gefördert. Görlitz wurde reich und bekannt. Was ist nach 1779 alles an kulturellen Bauwerken entstanden und jetzt? Viele sind abgerissen oder schlummern vor sich hin.«Kultur ist die Gesamtheit der Lebensäußerungen der menschlichen Gesellschaft in Lebensführung und Lebensgestaltung, in Sprache, Religion, Wissenschaft und Kunst.»

So steht es, vielleicht noch umfassender definiert, in allen seriösen Enzyklopädien.

«Die Kultur ist ihrem Wesen nach also zweifach. Sie verwirklicht sich in der Herrschaft der Vernunft über die Naturkräfte und in der Herrschaft der Vernunft über die menschlichen Gesinnungen», sagte viel später einmal Albert Schweitzer.

Wird die Entwicklung der Kultur in Görlitz unter diesen beiden Aspekten betrachtet, dann stellt der Leser fest, sie umfasst alle Lebensbereiche der Bürger in unserer Stadt. Die Görlitzer Kultur ist so umfangreich und gleichzeitig so einmalig, wie es vielleicht keine andere deutsche Stadt in ihrer Entwicklung aufzeigen kann. „

“ Danke für die vielen Informationen. Wieder wunderschön in Worte verpackt. 🤗 „

“ richtig spannend in alten Häusern rein zu gehen

Natürlich denkt man wie die Leute früher mal so gelebt haben

Also spannend ist es schon 🤗👍 „

„ müssen wir mal hin 😊 „

„Sind die angedeuteten Bögen und Balustraden im „Sonnenhof“ der Urzustand oder waren dort frühere Balkone oder Wandelgänge?“

> „Nein, die sind nicht der Urzustand die Bögen waren auf allen Etage ursprünglich offen (die weißen Flächen um die Fenster) – so wie am rechten Bildrand erkennbar. Die eigentliche Balustrade war wohl schon immer nur gemalt (was häufig aus Kostengründen erfolgte – siehe Haus Peterstraße gegenüber vom Tuchmacher) das weiß ich jedoch nicht genau. Als das Haus in den Besitz der Oberlausitzschen Gesellschaft der Wissenschaften ging wurden die Bögen nach und nach mit großen Fenstern geschlossen (Da gibt’s glaube ich auch noch eine Stelle wo große Fenster drin sind). Später wurden dann die Bögen vermauert und kleine Fenster eingebaut. Ich denke für das schließen der Bögen gab es zwei Ursachen. Zum einen es wurde mehr Platz und zusätzliche Räume geschaffen und zweitens das Haus ließ sich besser heizen, wenn der kalte Wind nicht mehr durch die offenen Gänge pfiff.

Als das Haus gebaut wurde (durch den Damasthändler Christian Ameis) machten die offenen Bögen (vor allem im Erdgeschossbereich) durch aus Sinn. So konnte gut Ware präsentiert werden, Kutschen schnell be- und entladen und geparkt werden.

Die nachfolgenden Besitzer brauchten dann eher geschlossene Flächen und deshalb mussten die offenen Bögen verschwinden. Bei der letzten Restaurierung ist dann die Farbgestaltung so gewählt worden, dass die ursprüngliche Gestalt noch erkennbar und die einzelnen Etappen der Umgestaltung nachvollziehbar sind.“

Hier unter dem Beitrag sind so bunte Symbole. Damit könnt ihr den Beitrag an Freunde teilen über Whatsapp, Instagram, Twitter, per eMail etc. Probierts mal aus!