80 Jahre nach dem Kriegsende 1945 weist die Stadt Görlitz noch immer schmerzliche Lücken auf. Niemand hat diese Dinge je ersetzt oder geheilt. Hier eine Sammlung (sicher nicht vollständig).

Statuen

Es sind herzzerreißende Bilder, wie 1942 unsere Denkmäler für Rüstungszwecke demontiert und eingeschmolzen wurden.

Vorn liegt die Muschelminna. Der stattliche Herr hinten ist der Arbeiter vom Lüdersdenkmal. In der Mitte vorn, der Große, ist Lüders. Die Herren am Arbeiter stammen vermutlich aus der Ruhmeshalle. Kaiser Wilhelm vom Obermarkt verendete ebenfalls 1942. Ebenso Moser vom Theaterplatz, Prinz-Friedrich-Karl-von-Preußen vom Blockhaus, Roon vom Wilhelmsplatz und Hermann-Steudner aus dem Stadtpark. Nach 1945 verschwand dann nochmal ein ganzer Schwung Denkmäler… Vieles wurde nie ersetzt:

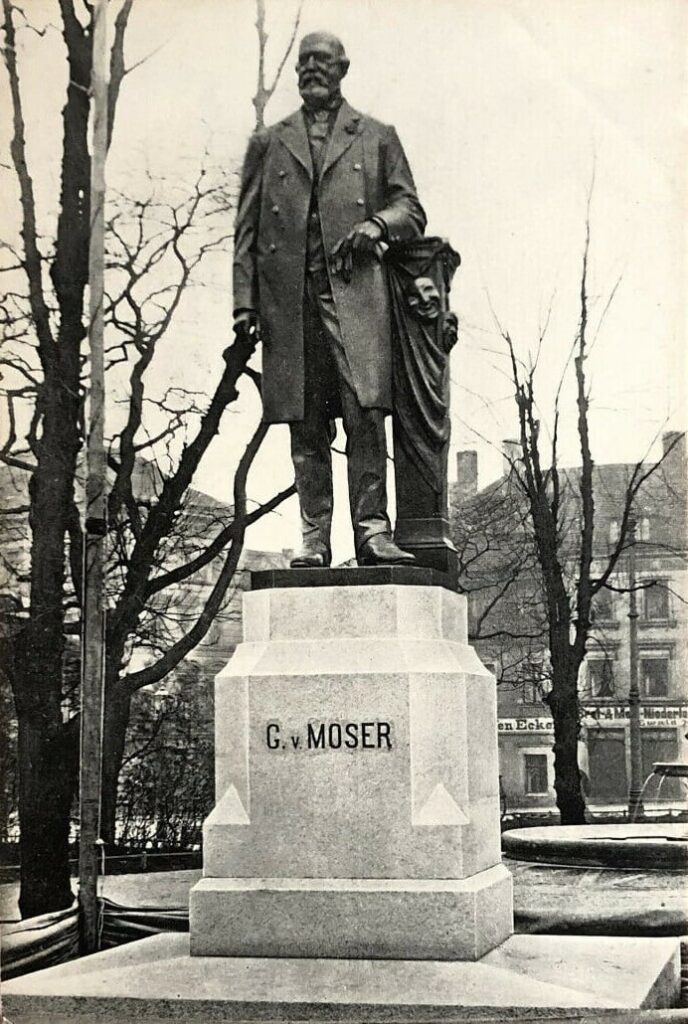

Gustav-von-Moser-Denkmal, Theatervorplatz.

Görlitzer Lustspielautor am Theater. 1903 wurde das Bronzedenkmal errichtet.

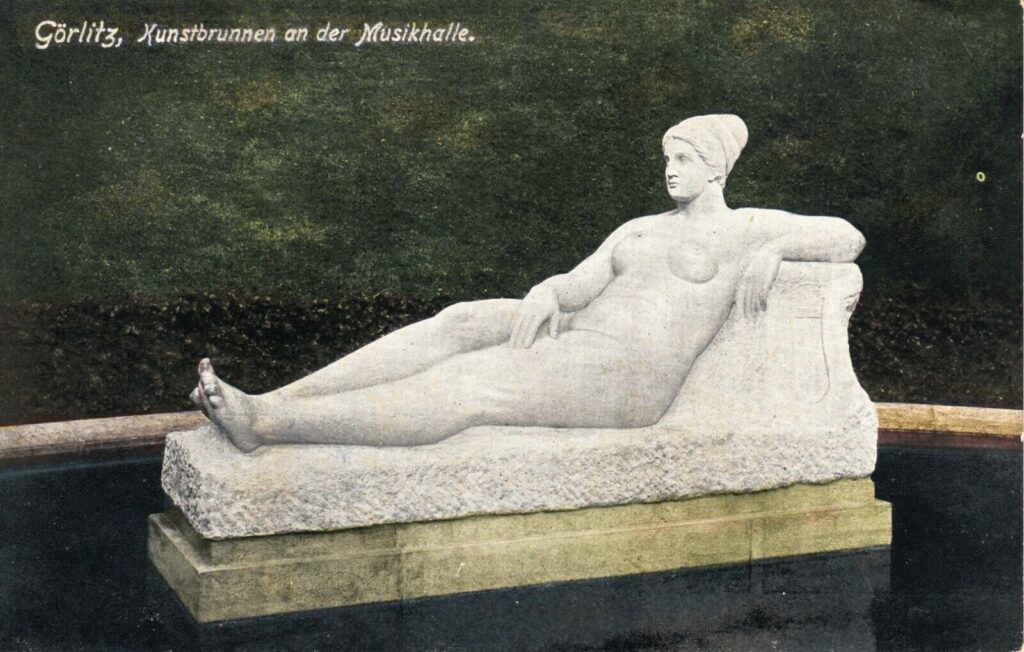

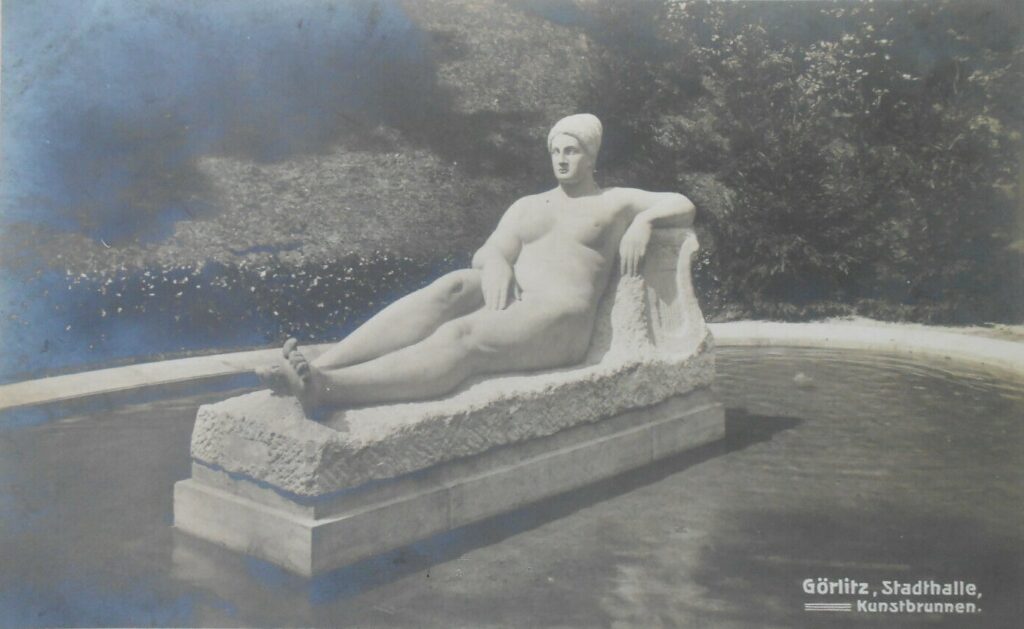

Die Liegende mit Harfe, Stadthallengarten.

Kunstfigur im Stadthallengarten und Pendant zur „Verzweiflung“ im Stadtpark. Die Figur war überlebensgroß und wurde vermutlich von der NS-Diktatur entfernt, weil ihr Künstler jüdischer Abstammung war.

Kaiser-Wilhelm Denkmal, Obermarkt.

1893 errichtet, 1942 eingeschmolzen.

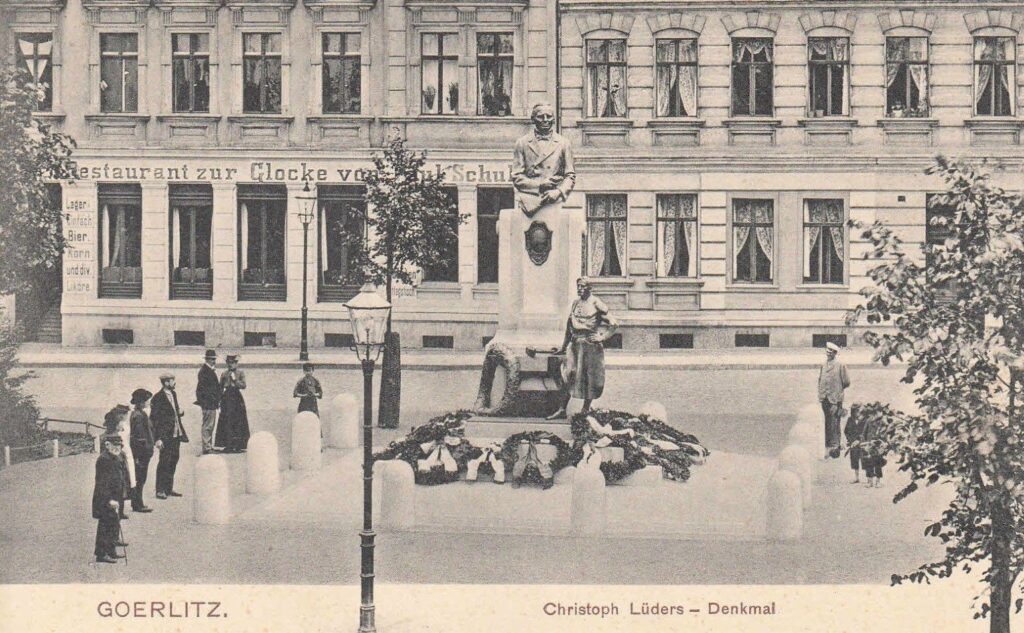

Christoph Lüders Denkmal, Burjanplatz:

1903 anlässlich des 100. Geburtstag von Lüders errichtet. 1942 eingeschmolzen.

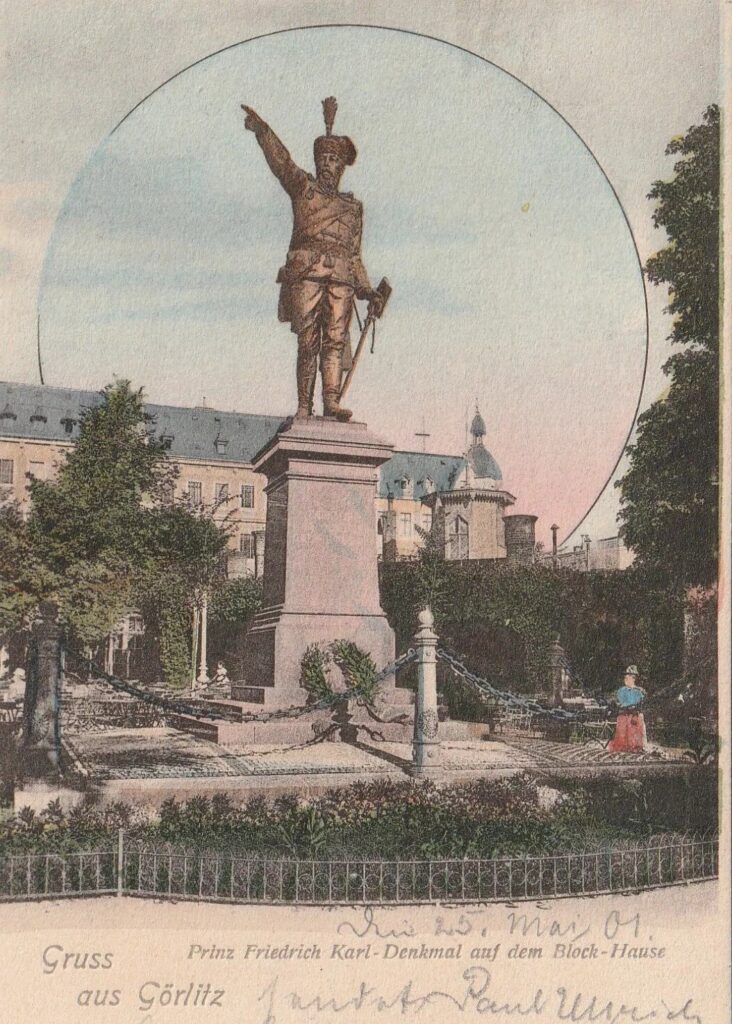

Prinz-Friedrich-Karl-von-Preußen-Denkmal, Blockhaus.

1891 aufgestellt, 1942 eingeschmolzen.

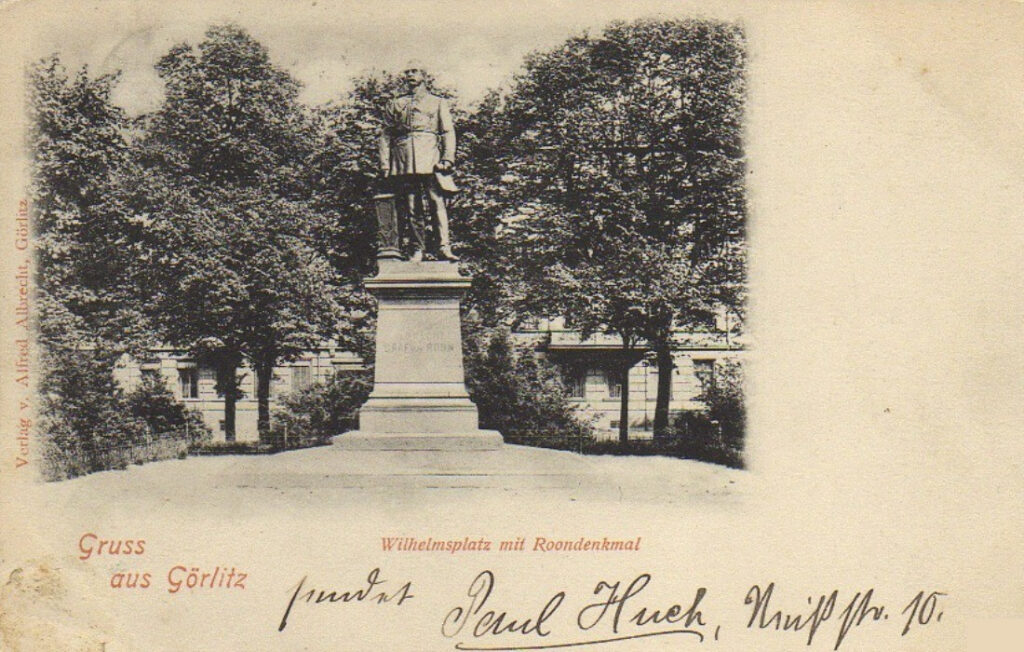

Roondenkmal, Wilhelmsplatz.

1895 auf dem Wilhelmsplatz enthüllt, 1939 umgesetzt in den Park des Friedens, 1942 eingeschmolzen.

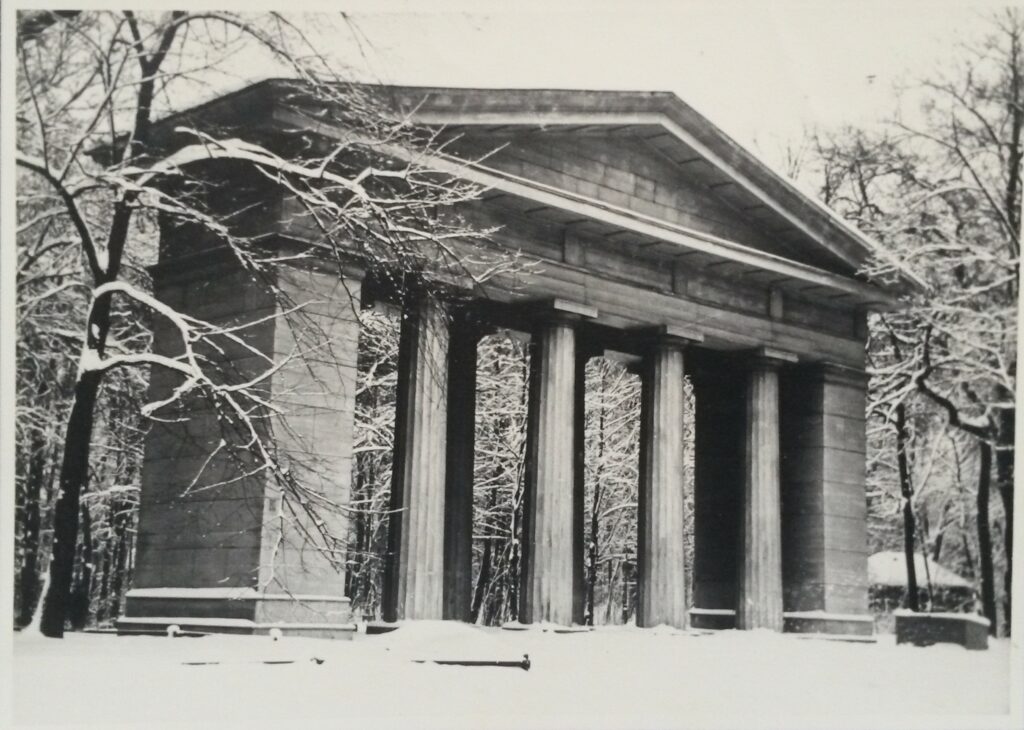

Der Portikus, Stadtpark.

Nachbildung des Brandenburger Tores im Stadtpark von Görlitz aus Holz. Im Winter 1945/46 von frierenden Görlitzern verheizt. Siehe extra Artikel.

Diese Liste lässt sich fortsetzen. Es fehlen viele kleinere Figuren, die man auf alten Postkarten noch findet, deren Verbleib jedoch unbekannt ist.

Brücken

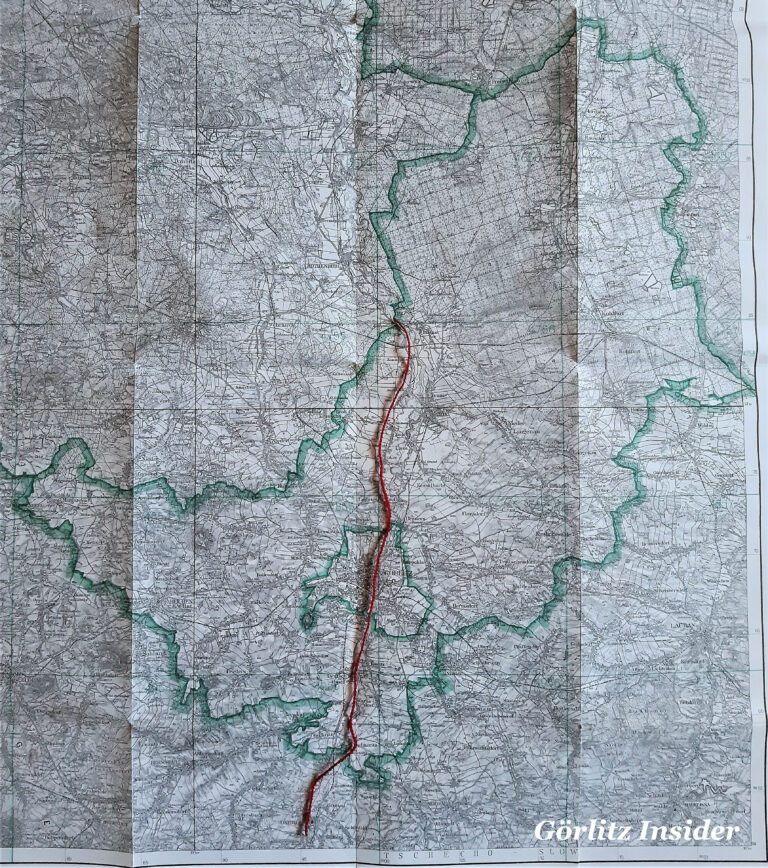

„Über sieben Brücken kannst du nicht mehr gehen in Görlitz“. Am 7. Mai 1945 sprengten deutsche Truppen auf dem Rückzug alle Brücken der Stadt Görlitz. Bis heute fehlen folgende:

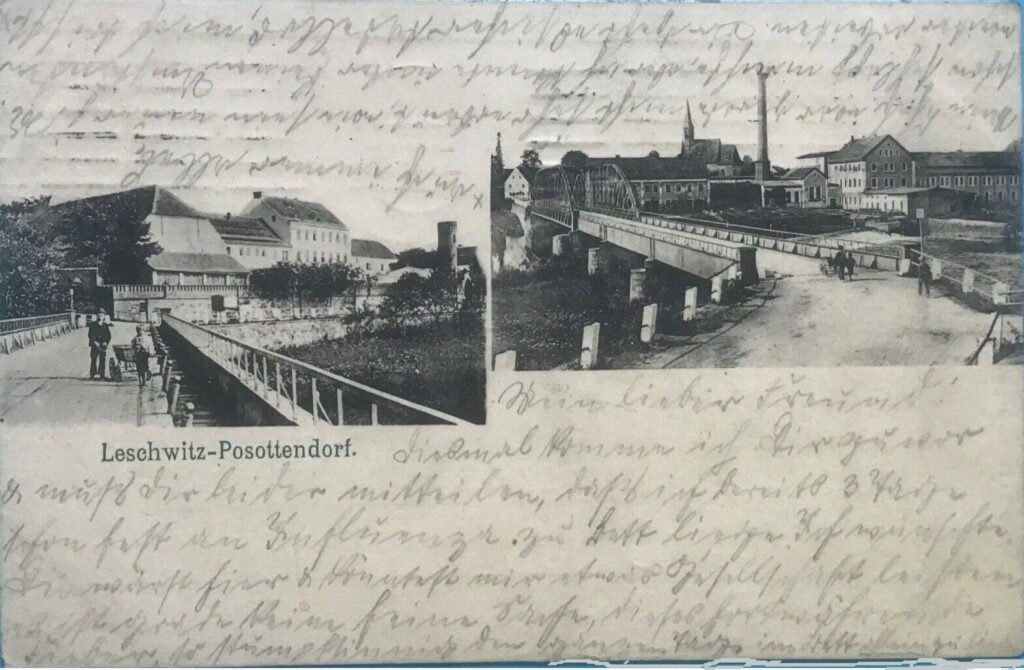

Brücke, Posottendorf-Leschwitz.

Erstmals wird sie 1367 erwähnt. Mit der Sprengung verlor Posottendorf auf der Ostseite der Neiße seine wichtigste Zufahrtsstraße und ist heute als eigenständige Ortschaft nicht mehr existent. Die letzten Häuser sind eingemeindet nach Köslitz.

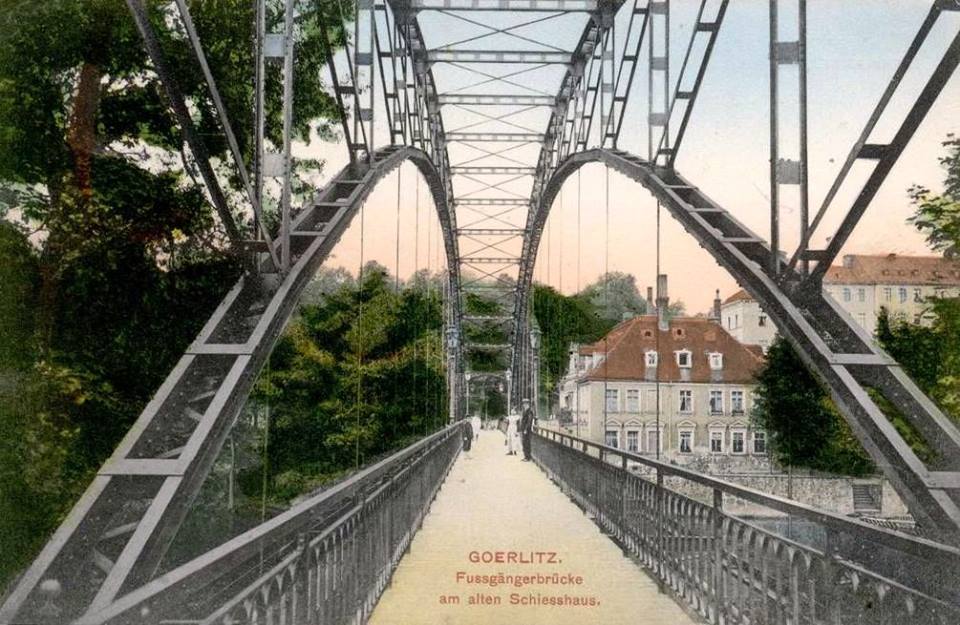

Gasrohrüberführung (Fußgängerbrücke), Nikolaigraben.

1905 errichtet mit dem Gaswerk in Hennersdorf. Die Unterseite der Brücke wurde genutzt, um das Gas über die Neiße zu führen. 1945 gesprengt. (Mehr zum Gaswerk hier).

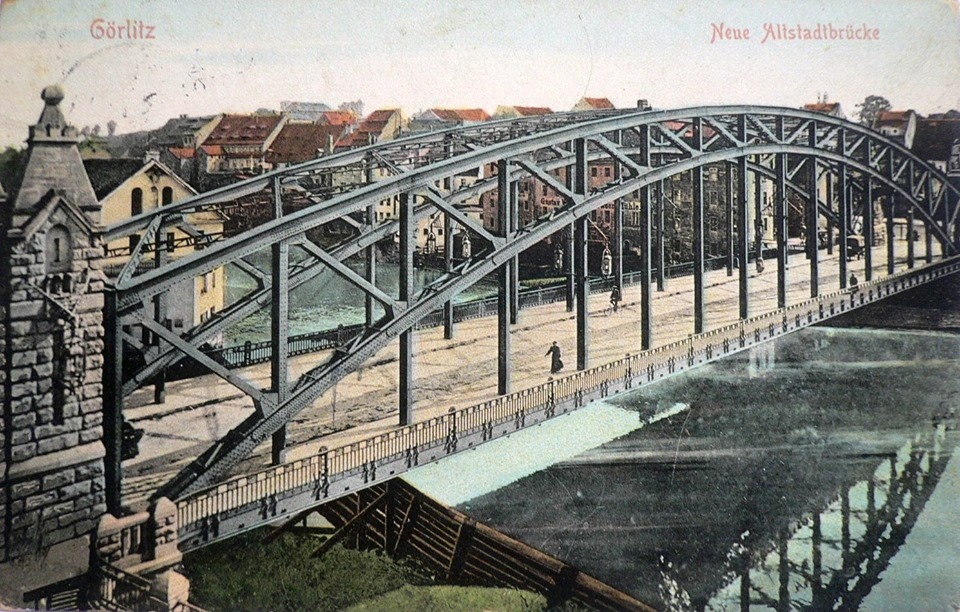

Alte Stahlbogenbrücke, Altstadt

Die heutige Altstadtbrücke wurde 2004 eröffnet, kommt aber nicht an die Herrlichkeit der Brücke von 1905 heran, mit ihren Sandsteinsäulen und der Stahlbogenkonstruktion. Aber immerhin, wir haben wieder eine Altstadtbrücke!

Lindenwegbrücke

Eine weitere Brücke befand sich in der Verlängerung des Lindenwegs (beim heutigen Parkhotel). Es war eine Fußgängerbrücke. Görlitzer lehnten den Wiederaufbau dieser Brücke 2015 ab, weil die Grenzkriminalität, speziell die gewerbsmäßigen Eigentumsdelikte, nicht geklärt ist – bis heute! Weiterhin wurde die förderfähige Summe damals von 90 auf 66% gesenkt, so dass auch der Stadtrat davon Abstand nahm.

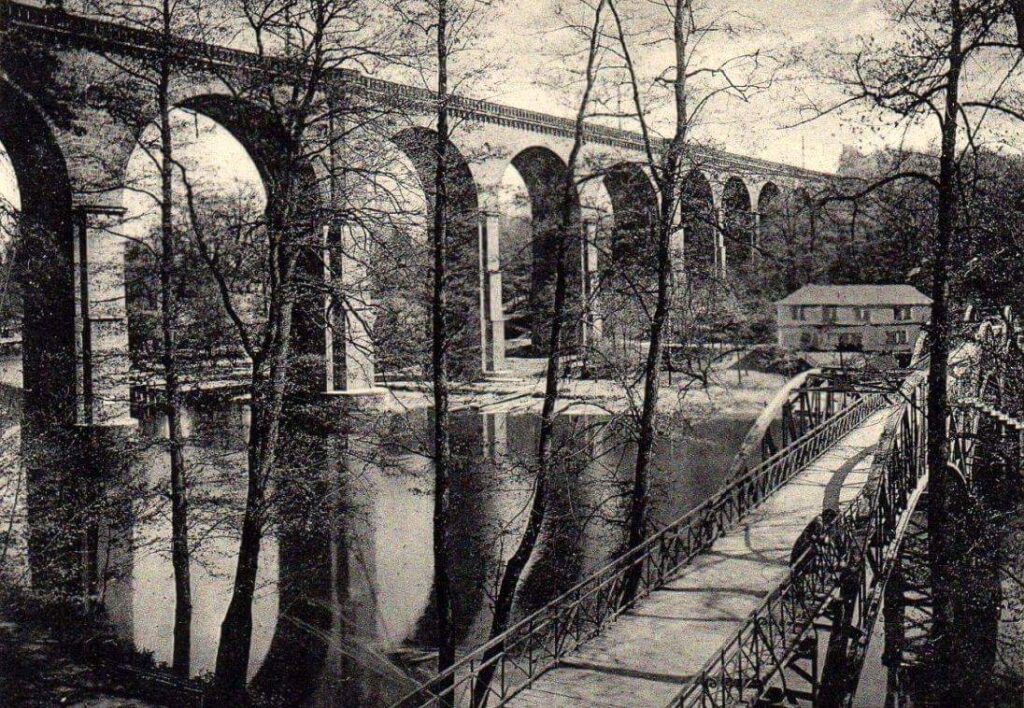

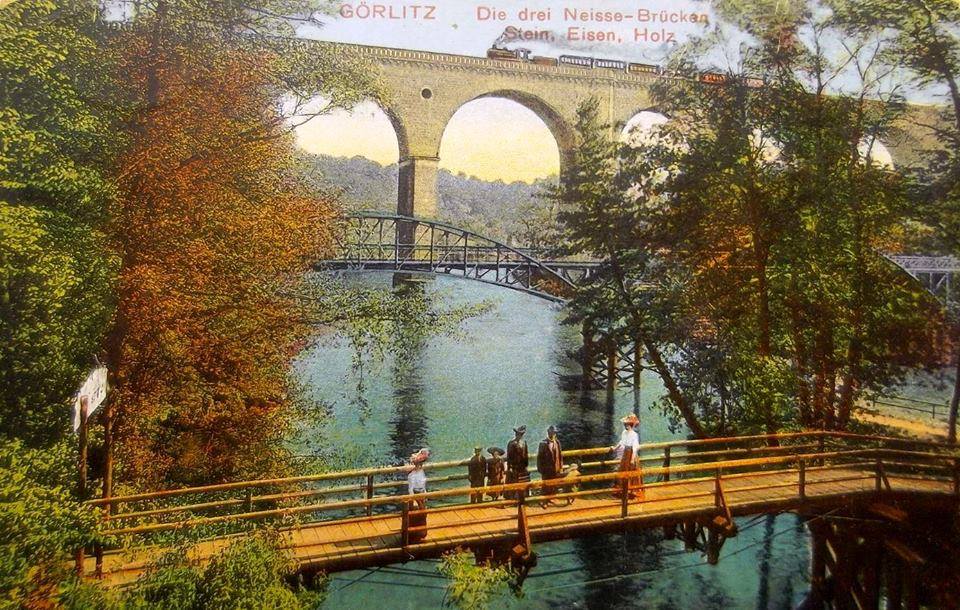

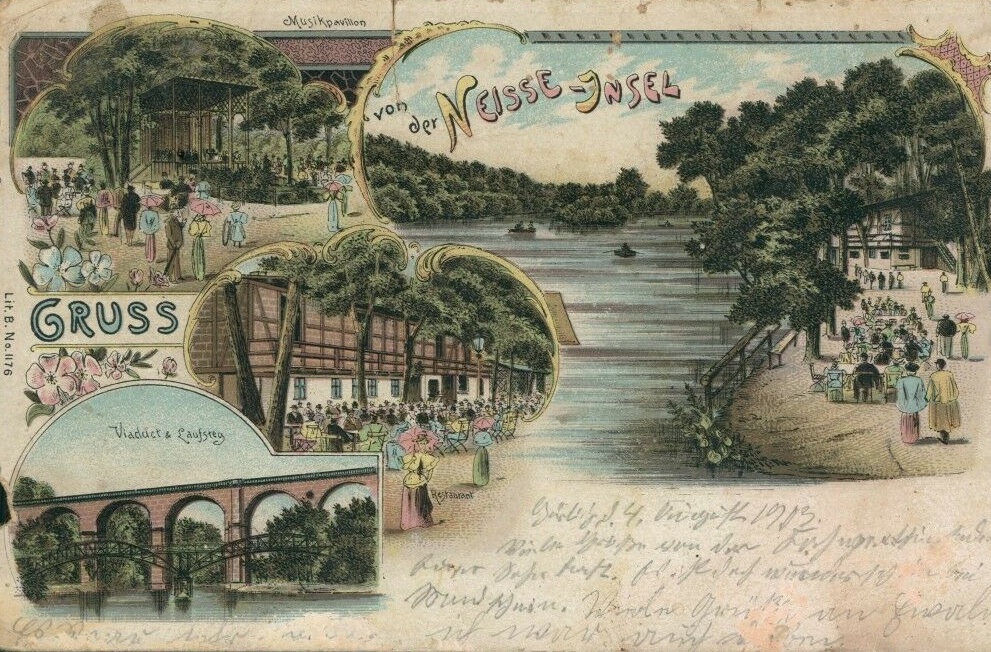

Fußgängerbrücke am Viadukt

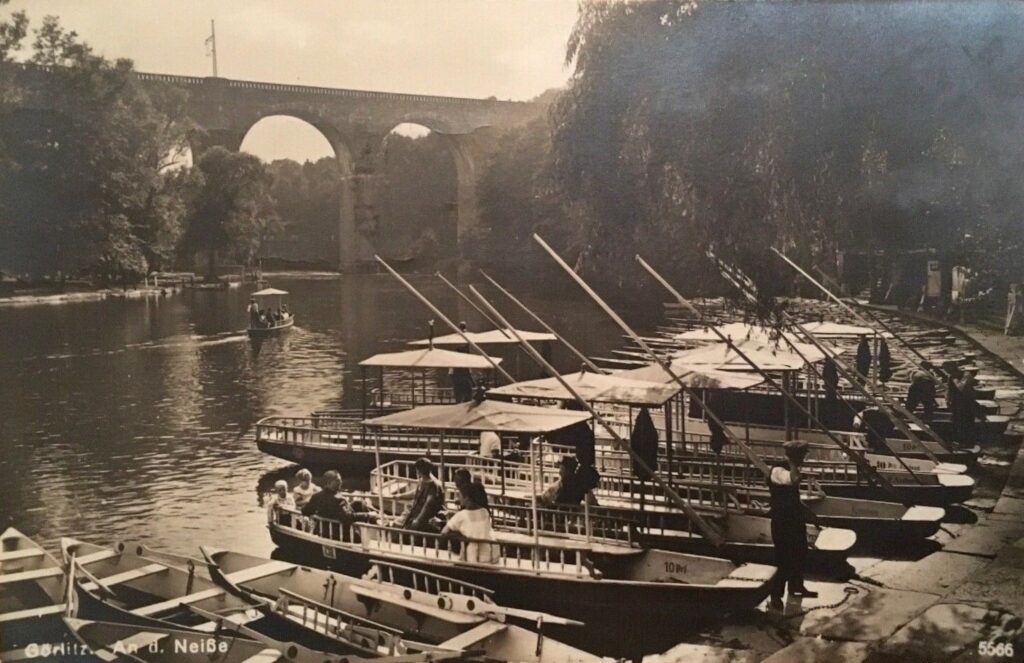

Die Brückenpfeiler der 1893 errichteten Brücke befinden sich noch im Neißetal. Sie hatte weiterhin einen Abstieg zur Neißeinsel.

Fußgängerbrücke zur Neißeinsel

Das beliebte Ausflugsziel hatte einen Zugang vom Inselweg, dem heutigen Oder-Neiße-Radweg, durchs Neißetal. Da der Fluss zum Grenzfluss wurde, wurde die Insel gesperrt und der Zugang abgetragen.

Auch diese Liste ließe sich fortsetzen. Im Süden bei Hagenwerder fehlt eine Eisenbahnbrücke, im Norden bei Ober-Neundorf/Zodel eine Neißequerung.

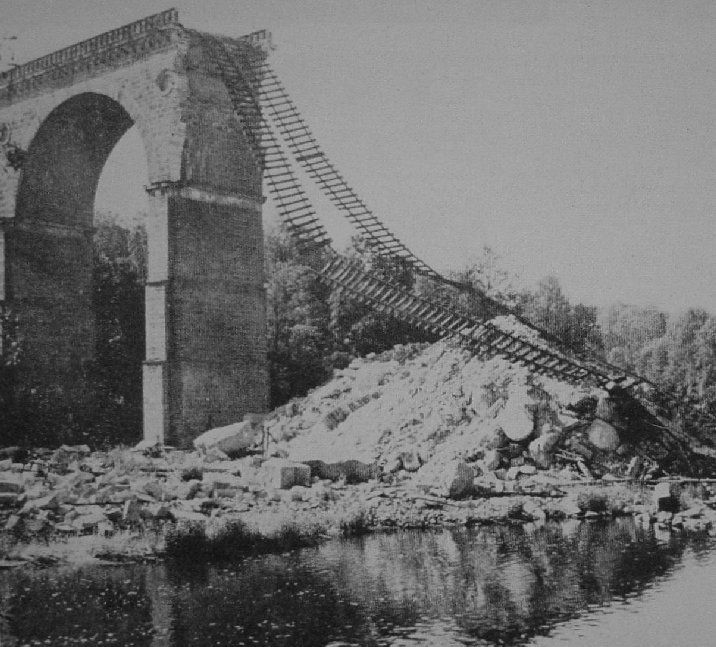

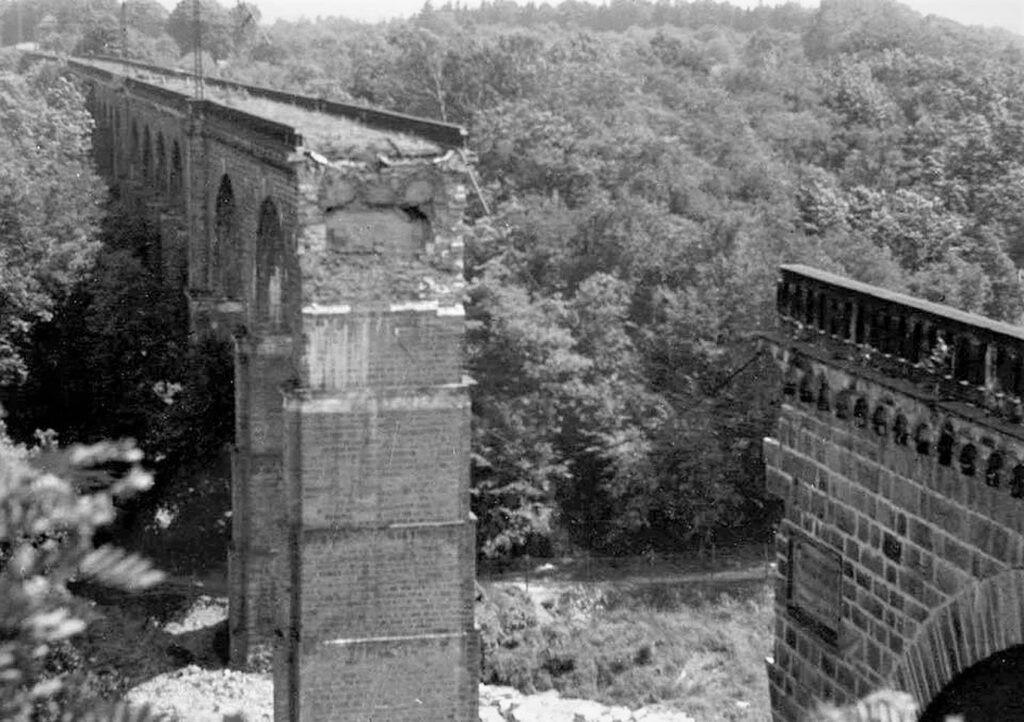

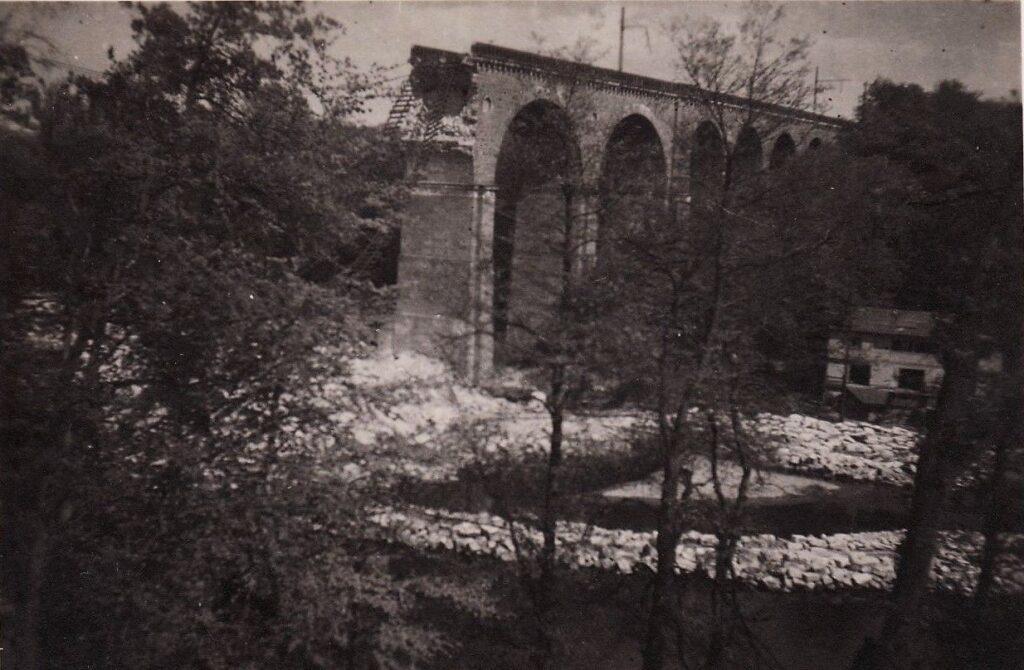

Der Viadukt

Er wird ebenfalls zerstört. 1957 wurde er wieder in Betrieb genommen nach 5 jähriger Bauzeit. Heute ist er in polnischer Verwaltung.

Ausflugsziel Neißetal

Die Neißeinsel

Die Neißeinsel mit Tanz und Gastronomie musste ihre Aktivitäten 1945 einstellen, da der Fluss zum Grenzfluss wurde.

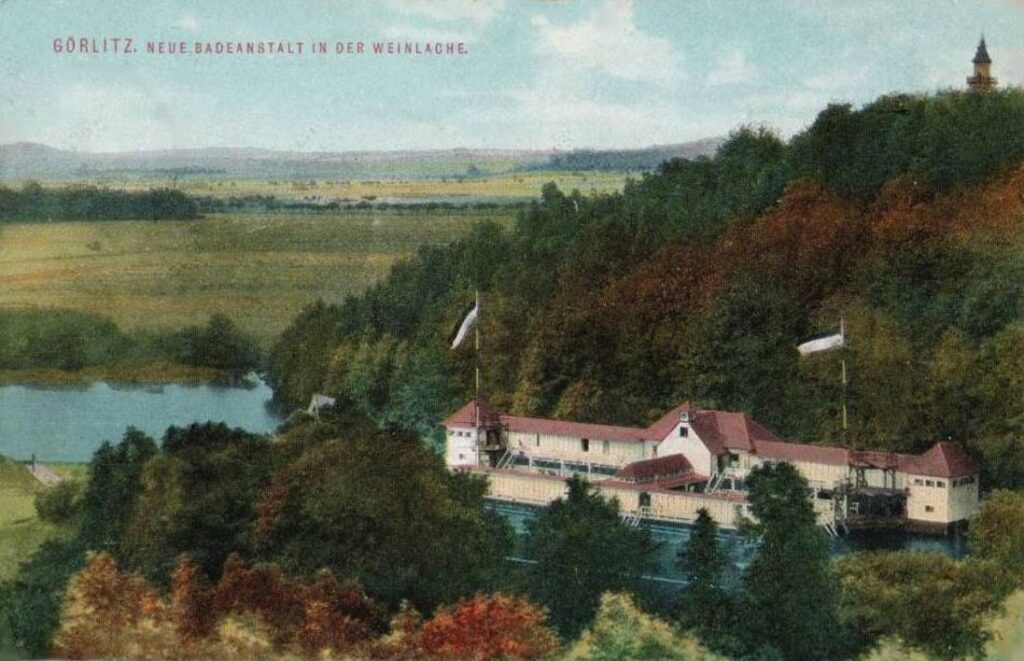

Deutschlands schönstes Flussbad

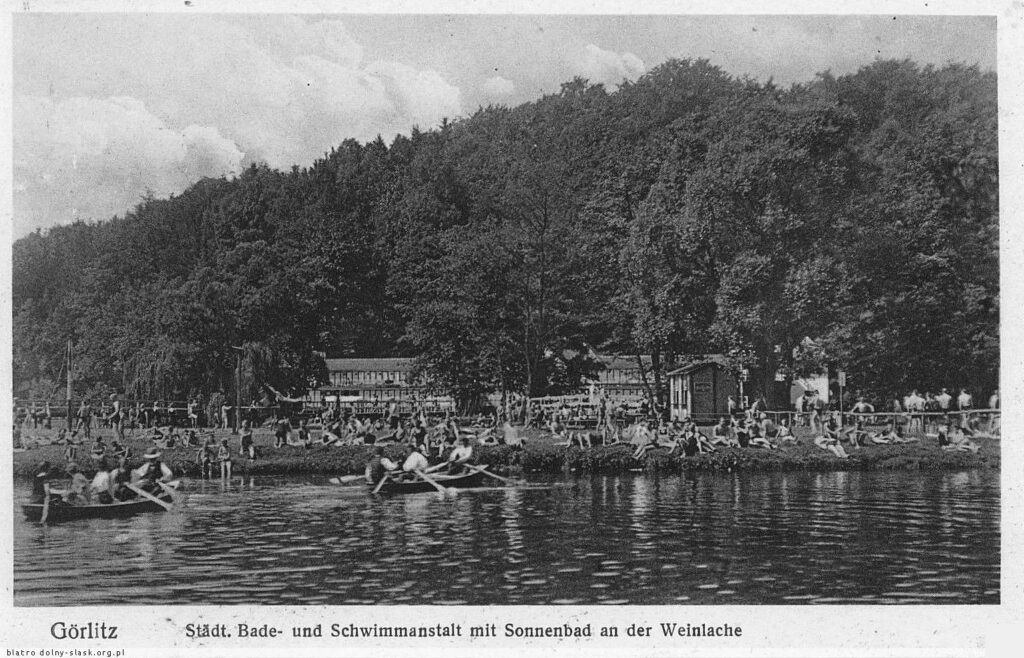

1912 wurde das Flussbad eröffnet und galt als das Schönste in Deutschland (in den Grenzen bis 1945!). 1945 musste es seinen Betrieb einstellen, da der Fluss zum Grenzfluss wurde. Der Ersatzbau war das Volksbad. Diese Geschichte ausführlich hier.

Sonnenbad in der Weinlache, Neißetal

Zum Flussschwimmbad gehörte die Sonneninsel, die man nur auf dem Wasserweg erreichen konnte. Im Bild vorn der Hauptstrom der Neiße, dann die Sonneninsel, im Hintergrund das Flussbad am heutigen deutschen Ufer.

Kahnverleih mit über 100 Booten

Bis 1945 verkehrten an die 100 Boote ab der Obermühle bis zur Neißeinsel, dem Jägerwäldchen und bis Posottendorf-Leschwitz. Heute kann man sich zwar wieder Boote leihen, aber die Menge und die Ziele gibt es nicht mehr.

Ich habe 2017 ein Video erstellt, was an den Glanz des Neißetals erinnert und die Frage aufwirft, ob sich nicht wenigstens einiges davon revitalisieren lässt:

Auch diese Liste lässt sich fortsetzen, da das Neißetal an beiden Ufern Ausflugsziel war. Es fehlt somit die Milchkuranstalt, das ganze Jägerwäldchen, die Militärische Schwimmanstalt und mehr.

Plätze

Der Wilhelmsplatz

Er hatte bis zum Krieg diese schöne Form. Dann grub man an sein Ostende einen Bunker und nach 1945 verwandelte man den Schmuckplatz in einen Kartoffelacker, um die Bevölkerung zu ernähren. 1956 schuf Gartenbaudirektor Henry Kraft die heutige Form: Wiese mit Zierkante. Im Grunde sehen wir heute einen Kriegsschaden. In heißen Sommern schimmert bis heute das Fundament des Brunnens durch die Wiese, siehe extra Beitrag hier.

Theaterplatz mit Löschwasserteich

1943 hatte unser Kaisertrutz einen Löschwasserteich zur Vorsorge vor Fliegerangriffen. Die Fläche wurde danach wieder zurück gestaltet in ihre eigentliche Form (was eventuell ein bisschen schade ist).

Marienplatz mit Löschwasserteich

Diesen „Kriegsschaden“, den Löschwasserteich mit späterer Zierkante, vermissen die Görlitzer tatsächlich schmerzlich.

Verluste des Ratsarchives

Ab 1943 lagert man wichtige Unterlagen unter anderem nach Schloss Joachimstein in Radmeritz aus, weil man fürchtet, die Kriegsfront könnte sich nach Görlitz verlagern. Schätze, die in 600 Jahren zusammen getragen wurden. Die Front kommt nicht, aber es geschiet das Unvorstellbare: Die Gebiete östlich der Neiße werden abgetrennt. Eine Rückholung der ausgelagerten Archivbestände ist nicht mehr möglich. Sie lagern heute unter anderem in Breslau, sind einsehbar, aber nicht rückholbar. Görlitz hat damit 1945 einen Teil seines „Stadt-Gedächtnisses“ verloren.

Verlust der Oststadt

Wenn ich heute etwas über Zgorzelec poste, dann stößt das auf wenig Interesse. Es ist seit 80 Jahren ein anderes Land, eine andere Sprache, etwas worüber man ab 1945 lieber nicht mehr sprach in den Familien und was man bis in die 70er nicht betreten konnte.

Dabei war die Oststadt ab Stadtgründung für über 870 Jahre Teil der Stadt Görlitz. Wie schwer das Trauma der Teilung in den Familien und der Epigenetik der Görlitzer Bevölkerung steckt, zeigt das „Desinteresse“. Es ist die ungeheilte Wunde, der herbe Verlust, das bittere Schweigen in den Familien tief in uns, was uns bis in den Genen sitzt und sie vermutlich verändert hat. Es äußert sich als Desinteresse.

Unzählige Beiträge zur Oststadt sind inzwischen entstanden (siehe hier), damit jeder Einzelne den Roten Faden bis 1945 wieder aufnehmen kann und sich langsam dem heutigen Zgorzelec annähern kann.

Verlust des östlichen Landkreises Görlitz

Der Verlust verschlimmert sich, wenn bewusst wird, wie groß der Verlust der Dörfer östlich wiegt, die von alters her zur Geschichte der Stadt Görlitz gehörten. Reiche Herren wie Frenzel und Emmerich besaßen diese Dörfer und begründeten mit den dortigen Forsten, Fischteichen, Feldern und Gütern ihren Wohlstand – und den Wohlstand der Stadt bereits ab dem 15. Jahrhundert. Die Görlitzer Heide, ein Waldstück nord-östlich von Görlitz, sorgte für den Aufschwung ab 1840 und die Umsetzung der Stadtentwicklung hin zur 100.000 Einwohner Stadt. Die Ortskenntnis der Dörfer um Zgorzelec geht heute bei den meisten Görlitzern gegen Null.

Eine Übersicht dieser Dörfer hat es hier. In vielen Beiträgen habe ich mich bemüht, auch für das Zgorzelecer Umland den roten Faden der Geschichte zu reichen und eine Annäherung an das östliche Umland wieder zu ermöglichen. Es gilt das Trauma der Eltern und Großeltern, vielleicht sogar der Ur-Großeltern zu überwinden.

Die Grenzen sind offen. Der Zutritt jederzeit möglich. Allein – es wiegt unendlich schwer, dass Görlitz und sein Umland 1945 geteilt wurden. Im Außen – und offenbar auch im Inneren der Bewohner. Die Görlitzer bewegen sich mehrheitlich seit 80 Jahren im Halbkreis.

Hier unter dem Beitrag sind so bunte Symbole. Damit könnt ihr den Beitrag an Freunde teilen über Whatsapp, Instagram, Twitter, per eMail etc. Probierts mal aus!